|

CEHVI |

Maisons

traditionnelles de Beyrouth :

typologie,

culture domestique, valeur patrimoniale

Volume 1

Le secteur de

Rmeil-Médawwar

May Davie

Beyrouth

Janvier 2004

|

Association pour la Protection et

la Sauvegarde des Anciennes Demeures (APSAD), Beyrouth |

Centre d’Histoire de la Ville

Moderne et Contemporaine (CEHVI), Université François-Rabelais , Tours |

Association

pour la Protection et la Sauvegarde des Anciennes demeures

(APSAD),

Beyrouth

&

Centre d’Histoire de la Ville Moderne et Contemporaine, Université François-Rabelais de Tours

Maisons

traditionnelles de Beyrouth :

typologie, culture domestique, valeur patrimoniale

Volume 1

Le secteur de Rmeil-Médawwar

May Davie

Beyrouth

2004

Liminaire

Ce cédérom est le premier volume d'une collection que l'Association pour la Protection et la Sauvegarde des Anciennes Demeures (APSAD) livre sur l'architecture domestique traditionnelle de la ville de Beyrouth. Cette collection est produite en collaboration avec le Centre d’Histoire de la Ville Moderne et Contemporaine (CEHVI) de l’Université François-Rabelais de Tours, en France.

L'entreprise a pour objectif de livrer les modèles caractéristiques de cette architecture. Les typologies présentées ont été identifiées au travers d'un inventaire exhaustif et raisonné des habitations traditionnelles observées dans le périmètre du Beyrouth municipe. L’enquête a visé l'ensemble des architectures domestiques construites de toutes conditions et de tous âges, allant de la demeure somptueuse au logis modeste et de l'œuvre savante au bâti spontané et populaire, la période s’arrêtant vers 1960.

Une enquête pilote fut effectuée en janvier 2002, embrassant la zone périphérique orientale de la ville où se sont développés les quartiers de Rmeil et de Médawwar. Cette investigation préliminaire a touché 520 habitations. Elle avait comme objectif de tester le questionnaire établi, la banque de données à réunir devant être suffisamment pourvue pour définir des typologies non pas seulement en rapport avec les plans et les décors, mais aussi et d'abord en termes de culture domestique et de valeur sociale. Il nous fallait, autrement dit, livrer des valeurs patrimoniales autres que plastiques. Cette approche est inédite à Beyrouth et au Liban.

L’habitat compte, en réalité, parmi les nombreuses expressions de la culture. Utilisé en l’état ou réadapté, à Beyrouth, il est toujours fonctionnel. Il a avant tout valeur d’usage. Mais il reflète encore un art de vivre et joue un rôle manifeste au plan du lien social. De par leur mode d'implantation et leurs ouvertures franches sur l'extérieur, notamment sur l’entourage et sur l'espace public, les demeures patrimoniales de Beyrouth offrent une vie de quartier riche en contacts. Elles participent d’un système de construction qui favorise convivialité, hospitalité et rencontres. C'est une des conclusions majeures de ce travail préliminaire.

Le présent volume consigne les résultats généraux de cette recherche inaugurale. La zone en question est délimitée, au sud, par le boulevard Joseph Chader et la rue Saint-Louis ; à l'est, par les rues Rustom et Beni-Qahtane, et par les voies du chemin de fer ; au nord, par l'avenue Charles-Hélou ; et enfin, à l'ouest, par les rues de l’École-de-la-Sagesse, Andraos et Michel-Bustros (Accaoui). Le déroulement de la recherche a suivi trois étapes :

1 - Le défrichage du terrain par une saisie raisonnée de chaque maison identifiée, autrement dit selon des critères de fonction, de plan, d'implantation, d'accès à l'espace public, d'âge et de décoration.

2 - La construction d'un Système d'information géographique (SIG), permettant la mise en comparaison des données et leur représentation cartographique.

3 - La définition des typologies, en soulignant à la fois les originalités, les modèles et les traits fondamentaux communs.

Ce projet est mené sous la direction de May Davie, de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA) de Beyrouth et du Centre d’Histoire de la Ville Moderne et Contemporaine (CEHVI) de Tours

Y ont collaboré :

- Habib Melki, Departement of Design, Notre Dame University, Loueizé, Liban

- Antoine Fischfisch, Departement of Design, Notre Dame University, Section de Barsa, Liban Nord

- Joseph Rustom, Département d'Histoire, Université François-Rabelais de Tours, France

- Pauline Bosredon, École d'Architecture de Paris-Belleville, France

- Marwan Sinno, Department of Architecture, American University of Beirut

- Ossama Khaddour, Centre d'Études Supérieures de l'Aménagement, Université François-Rabelais de Tours, France.

Les étudiants de Notre Dame University dont les noms suivent ont mené l'enquête de terrain : Ghenwa Ghanem, Jean Gemayel, Sylvie Makdessian, Joseph Lahoud, Angélique Moussally, Irène Eid, Miled Boutros, Nadine Rachid, Richard Abi Saab, Bassam Farah, Dory Hanna, Cynthia Sett, Georges Ratl, Fadi Chrabieh, Noha Yammine et Faye Daccache.

Georges Haddad, le directeur de l'Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA) de l'Université de Balamand a aimablement mis à notre disposition des locaux, la documentation et le matériel informatique de l'Alba.

Cette recherche a été effectuée sous les conseils scientifiques de Michael F. Davie (Département de Géographie, Université François-Rabelais de Tours) et de Filiz Yenisehirioglu (Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Baskent University, Ankara).

Les membres du comité « Projets » de l'Apsad ont assuré la coordination administrative avec cette association, notamment Abdul-Halim Jabr, Habib Debs, Fadlallah Dagher et Hana Alamuddin.

Cette recherche est surtout redevable à Lady

Cochrane Sursock, ancienne présidente de l'Apsad, qui a apporté un soutien

indéfectible à ce projet depuis ses premiers balbutiements ; ainsi qu’à

Monsieur Assem Salam, le président actuel, qui s'est montré tout aussi

déterminé à poursuivre la tâche.

Cadre urbain et typologies

Un peu de géographie et d'histoire

Le secteur saisi par l’enquête pilote recouvre une grande partie des quartiers de Rmeil et de Médawwar. Cet espace est formé d’étendues plates et de zones en pentes fortes et constitue le versant nord de la colline d'Achrafiyyeh, située à l'est de la ville. Au plan de la voirie, il est desservi par trois axes majeurs de direction est-ouest : en contrebas, la rue Nahr, l'ancienne route de Tripoli ; et, sur le replat supérieur, la rue de l'Hôpital-Orthodoxe, le boulevard Joseph-Chader et la rue Saint-Louis. De nombreuses voies transversales, escaliers, ruelles et rues, irriguent ce cadre urbain depuis les trois axes structurants.

Doc. 1 : Carte postale ancienne montrant la partie

septentrionale du secteur :

au centre, la rue Nahr au tournant du XXe siècle

À comparer avec les anciens quartiers bourgeois et péricentraux de Beyrouth, ce secteur oriental de la ville est de formation récente et d’un standing social moyen. De manière générale, les terrains sont restés agricoles jusqu'à la période du Mandat français, hormis le pourtour de l’Hôpital orthodoxe et la zone basse longeant la rue Nahr qui s'est développée à la fin du XIXe siècle, suite avant tout à l'installation des voies du chemin de fer reliant Beyrouth à Damas. Ailleurs, l’occupation n’a commencé véritablement que vers les années 1930, du fait de l'exode rural en provenance du Mont Liban et de l'installation d'un nombre important d'Arméniens originaires de différentes régions des pays voisins. La construction de la caserne de Geitawi par l’armée française et des institutions communautaires arméniennes ont favorisé cet établissement.

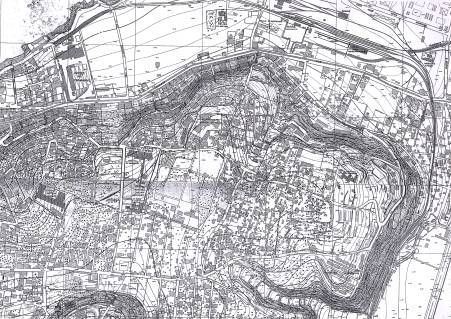

Doc. 2 : Extrait du plan du cadastre de 1928

Dans les années 1960, ce quartier a commencé à souffrir d’une augmentation forte de la population, de manque de services publics de base et d’urbanisation désordonnée. Des immeubles modernes côtoient aujourd’hui de pittoresques maisons anciennes, qui, pour la plupart, pâtissent de manque d’entretien, de dégradation ou d’abandon. Cette zone ne conserve pas moins un parc important de demeures patrimoniales, vernaculaires et classiques, rurales et bourgeoises. Nombreuses se sont d’ailleurs transformées, par ajouts de volumes et d’étages, et continuent à changer, au rythme de mutations internes rapides. Toutes ces maisons sont à présent menacées. De condition modeste et généralement peu décorées, elles intéressent peu les architectes et les historiens de l’art, et ne bénéficient par ailleurs d’aucune mesure de protection patrimoniale. Pourtant, elles représentent un capital considérable, par leur valeur culturelle et par leur qualité esthétique indéniables.

Doc. 3 : Une maison traditionnelle de condition

modeste

Les typologies

Les maisons traditionnelles possèdent chacune une personnalité propre et sont donc toutes distinctes les unes des autres. Elles partagent néanmoins un air de famille « authentique », que dégagent certaines composantes communes à l’ensemble : le plan centré et organisé autour d’une cour ou d’une salle, le motif tripartite de la baie de la façade, la forme cubique des pièces d’habitation, des espaces ouverts de surface importante, les couleurs... Dans le cadre de ces caractéristiques générales, certaines marquent des spécificités qui en font des modèles à part. Pour démêler cette complexité et établir un classement, nous avons adopté des critères hiérarchisés et de genres variés, ceux-ci étant relatifs non seulement à la structure et à l’aspect général du logis, mais aux formes, aux fonctions et aux sens de ses principes constituants. Les critères de sélection participent ainsi du plan, de la configuration de la façade, du nombre d'étages, du style décoratif, mais encore et surtout du schéma fonctionnel, de la logique d'ouverture sur le voisinage et sur l'espace public, et enfin du processus de transformation.

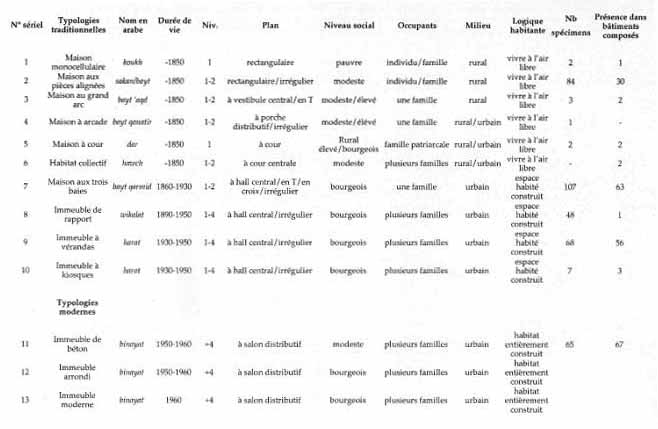

Le tableau suivant reprend ces typologies traditionnelles : elles sont au nombre de dix. Nous y avons encore répertorié trois autres catégories, datant certes de l'époque moderne, mais dont de nombreux spécimens conservent des traits fondamentaux de l'architecture traditionnelle et de leur usage social (l’organisation centrée, la façade tripartite...). Ces typologies modernes ne seront pas décrites ici : nous les avons signalées à titre indicatif. Elles nous livrent entre autres la limite, en aval, de la durée de vie du patrimoine architectural de cette localité. Celle-ci correspond, en gros, aux années 1960.

Doc. 4 : Un immeuble de béton qui reprend le

plan centré

Il convient de noter que certains types d’habitations du Beyrouth historique — tels que les palais des familles patriciennes du XIXe siècle que l’on rencontre dans d’autres quartiers — n’ont pas été détectés dans le secteur sous étude et ne figurent donc pas dans le tableau.

Doc. 5 : Tableau des typologies

Le tableau signale d’abord le nom en arabe accordé par la population autochtone à chaque genre de bâtiment, ainsi que sa durée de vie. Les durées marquées ne concordent naturellement pas avec les grandes périodes de l’histoire politique locale, à savoir la première moitié du XIXe siècle ottoman, la période modernisante des Tanzimat (1860-1918) et celle du Mandat français (1920-1943). Durant chacune de ces phases, l’on a continué à construire des typologies caractéristiques de l’époque précédente, des archétypes comme de fidèles interprétations ou des variantes.

Le tableau indique aussi les caractéristiques générales de chaque archétype, comme le nombre des niveaux et le type de plan. Il mentionne également les catégories des occupants, le niveau social et le milieu qui ont favorisé son épanouissement : les typologies 1 et 2 se sont épanouies dans le milieu rural ; les typologies 3 à 6 ont existé dans les mondes rural et urbain ; toutes les autres sont proprement urbaines.

Le tableau explicite enfin la logique

habitante dont procède chaque modèle et le nombre de spécimens rencontrés sur

le terrain, en typologie unique ou associée à d’autres formes que nous

désignons par bâtiment composé.

Pour la dénomination de nos typologies, nous avons adopté une logique qui tient compte tout d’abord du signe extérieur qui détermine l’aspect général : maison à iwan, à cour, à véranda, etc., à condition que cet élément renvoie à une période historique précise et qu’il soit significatif d’une nette évolution dans la pratique habitante et, dans certains cas, du niveau social. Par exemple, la maison aux trois baies porte un espace ouvert sur sa façade principale, le balcon, tout comme la maison à véranda. Mais ce balcon et cette véranda, pour être semblablement des ouvertures sur l'extérieur, n'impliquent pas moins un rapport intérieur-extérieur propre à chaque maison et donc un mode de fonctionnement différent et, pour nous, une typologie distincte. Un autre exemple est la maison à cour (le dar) qui comprend, dans de nombreux cas, le grand arc appelé iwan ou l’arcade désignée par riwaq, mais qui ne saurait être confondue avec ces deux formes qui supposent des structures et des schémas fonctionnels différents. C’est la cour qui reste l’élément déterminant de ce type d’habitation et de son mode d’organisation.

Valeurs patrimoniales

Le secteur étudié se caractérise en premier lieu par la survivance de maisons antérieures au XIXe siècle. C’est un conservatoire, unique à Beyrouth, de l'architecture domestique populaire du XVIIIe siècle, dans sa version simple (la maison monocellulaire et la maison aux pièces alignées) ou dans une interprétation élaborée (les maison à cour, au grand arc et à l’arcade).

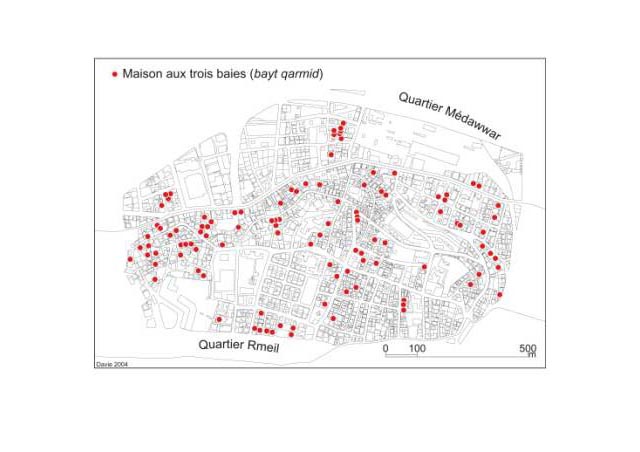

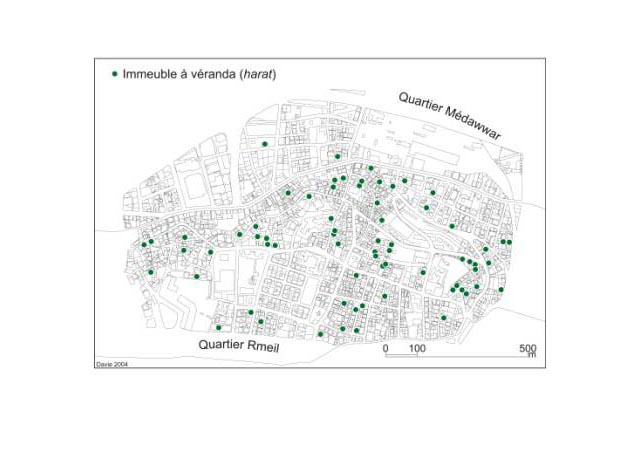

Cependant, pour le plus grand nombre, les habitations de ce secteur datent de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Les typologies prédominantes sont la maison à trois baies et l’immeuble à vérandas, respectivement représentatifs de la modernité ottomane et de la période suivante du Mandat français. C’est la deuxième caractéristique du patrimoine architectural de ce lieu.

Tous les cas d'espèces entrevus survivent dans leur état d’origine. Mais ils se lisent dans une gamme de formules composites qui reflètent le processus de leur transformation. Le tableau consigne le détail de cette catégorie. Il s’agit de modèles mixtes qui juxtaposent, superposent ou intègrent des archétypes ou des variantes de périodes différentes. D’où un patrimoine architectural différencié tant en périodes qu’en archétypes et en formules intermédiaires ou hybrides.

Doc. 6 : Un immeuble composé de deux typologies :

une maison à trois baies surmontée par une maison à

véranda

Dans de nombreuses maisons à trois arcs, par exemple, se lisent les maisons élémentaires qui leur ont servi de noyaux originels. Un autre exemple est celui des maisons à vérandas superposées à des habitations collectives du XVIIIe siècle, les hawch. Mais le cas le plus fréquent dans le secteur reste celui de l’immeuble qui s’est formé par une juxtaposition, à des périodes successives, de maisons à trois baies, à vérandas et, enfin, de béton. Éclectisme et syncrétisme particularisent encore notre secteur.

C’est sans compter la continuité du tissu historique de certains recoins de ce lieu de vie, qui laisse le promeneur surpris de découvrir des cadres urbains restés inchangés depuis le XIXe siècle.

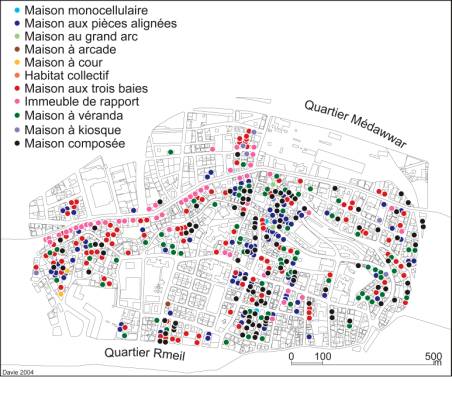

Doc. 7 : Carte générale de localisation des typologies

Culture domestique

Les maisons traditionnelles du secteur Rmeil-Médawwar peuvent encore se répartir en deux grandes familles, conformément à la logique habitante. La première famille comprend les unités résidentielles formées de pièces construites associées à des espaces extérieurs avec lesquels elles fonctionnent en totale symbiose, en termes de circulation, d’utilitaires domestiques et d’usages sociaux. Les maisons à cour, au grand arc et à l’arcade, et le logement collectif en sont les exemples heuristiques. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle environ, ces habitations étaient les plus fréquentes. L’habiter dehors, dans le calme et l’intimité d’une cour ou sur une terrasse ou un perron devant la maison, était un trait de culture dominant. Les spécimens qui ont survécu en l'état sont rares. Pour la plupart, ces maisons ont été soit détruites, soit transformées par remplissage des espaces ouverts et par ajout d'étages. Les plans du cadastre de 1928 restituent l’emplacement de ces maisons qui intègrent toutes des espaces à ciel ouvert où se pratique une grande partie de la vie domestique.

Doc. 8 : Habiter dehors

La deuxième famille comprend les unités résidentielles0 de morphologie compacte, des « maisons-blocs » si l’on peut dire, où l’espace habité est entièrement construit. Dans ce cas, l'activité domestique s'effectue à l'intérieur. Les espaces ouverts (balcon, jardin, arrière-cour...) qui peuvent y être associés ne jouent pas un rôle fondamental dans le schéma de fonctionnement. Ils servent essentiellement pour le passe-temps. Le prototype de cette famille d’habitations est la maison aux trois baies, qui naquit durant la deuxième moitié du XIXe siècle et qui se transforma en un immeuble à vérandas durant le Mandat français.

Ces deux logiques habitantes ne traduisent cependant pas des phénomènes culturels radicalement différents. Une continuité de la répartition et de l’utilisation des espaces domestiques est remarquable, la maison ottomane moderne ayant intégré des structures préexistantes, notamment celles des maisons à cour et au grand arc, tout en adoptant des supports de conception moderne, tels que le balcon et la véranda, pour les temps du repos. Tout ceci explique la fréquence des modèles composites qui combinent des éléments des deux genres et qui participent eux aussi de la deuxième logique habitante.

Quoi qu’il en soit, il ressort que c’est l’organisation centrée qui a guidé les choix, et ce quelle que soit la période. La grande révolution qui est intervenue dans l'organisation de l’espace domestique au Liban remonte de fait à la Seconde Guerre mondiale, quand on introduisit des plans avec une nette séparation entre jour et nuit. Le plan centré de la maison traditionnelle a quand même perduré dans de nombreuses habitations récentes et même dans des immeubles du style International des années 1960.

Doc. 9 : Une maison en ruine dessinant un plan centré

Rappelons enfin, s’il en est besoin, que

catégorisation et critères de sélection ne sont que des outils pour

appréhender, comparer et tenter de comprendre des objets complexes. Ils

s’avèrent souvent insuffisants pour nous introduire dans la voie de la

perception de réalités de durée longue, telles les habitations. Les maisons

sont des corps vivants et qui se transforment sans cesse, au gré des changements

apportés par le temps qui passe. Elles ne sauraient être réduites à de simples

typologies.

Il convient aussi de noter que la maison n’est qu’un

des multiples reflets de la tradition, elle-même d’ailleurs en évolution

constante. Si, par exemple, le

plan centré du XIXe siècle ottoman a exprimé une distribution intérieure

déterminée par une logique patriarcale d’organisation familiale, cela ne

signifie pas qu’une structure traduit toujours et nécessairement un même fait

social. Des familles modernes continuent à habiter des maisons traditionnelles

à trois baies, longtemps après que la logique patriarcale ait éclaté, et après

avoir naturellement procédé à des réaménagements intérieurs, chacune selon ses

besoins propres.

C’est dire que ce cédérom n’est qu’un liminaire très

modeste du grand chantier de recherche sur les pratiques habitantes

traditionnelles des Beyrouthins, auquel s’est attelée l’Apsad.

Doc. 10 : Mur traditionnel alternant pierres de grès et de calcaire marneux de Beyrouth

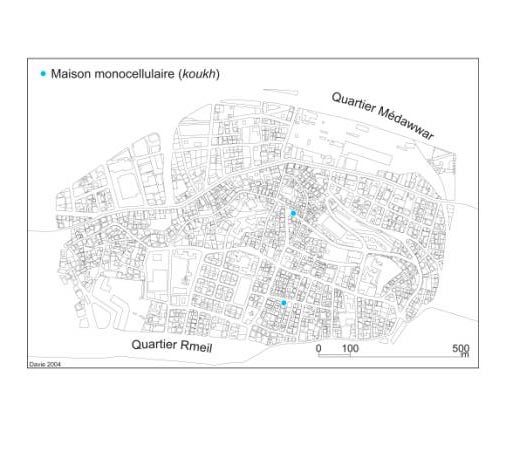

Le koukh :

une maison monocellulaire

Le koukh est la maison des gens humbles. C’est le modèle de base de l’habitat traditionnel de la banlieue agricole de la ville de Beyrouth. Il fut bâti jusqu’à la moitié du XIXe siècle, pour loger un métayer et sa famille, et pouvait provisoirement servir d’abri aux quelques animaux d’élevage ou domestiques.

De nos jours, le koukh ne sert plus que de logis. Il est formé d’une pièce d’habitation unique, longue, basse et construite d’un seul tenant. Ses quatre murs porteurs sont le plus souvent en pierre de grès dite ramleh, mais on en rencontre aussi en calcaire. Ils supportent une couverture en terre battue sur solives et poutres en bois, aujourd’hui remplacée par une dalle de béton armé.

Cette habitation est réservée à des fonctions minimales : s’abriter, se réchauffer, dormir... Elle est peu ouverte sur l’extérieur : ses fenêtres et sa porte unique sont de dimensions réduites. Pour majeure partie, les activités domestiques et sociales (cuisiner, laver, manger, se prélasser, travailler, accueillir... ) se passaient — et continuent à se passer — à l’extérieur, devant la porte d’entrée ou sur le côté de l’habitation et préférablement sous un auvent ou à l’ombre d’un arbre.

L’intérieur ne connaît pas de subdivisions spécialisées dressées en dur. Des objets amovibles (armoires, rideaux, cloisons de bois) partagent la pièce en espaces fonctionnels relatifs : le couchage, le garde-manger, la partie commune... De nos jours, des murs en parpaings remplacent ce système de séparation mobile.

Le koukh participe d’un schéma fonctionnel qui a une logique figée. Il ne peut s’agrandir sans remettre en cause son système constructif et sans changer son organisation de la vie quotidienne. C’est une combinaison définitive.

Aujourd’hui, dans le secteur de Médawwar-Rmeil, trois koukh survivent. Ils sont entourés par de hauts immeubles qui les asphyxient. Cette construction au plan rectangulaire était autrefois installée, en spécimen individuel, au milieu d’un champ ou bien sur une terrasse de culture, sur le flanc d’un coteau. De hauteur restreinte, elle se fondait naturellement dans le paysage, sa forme géométrique et sa couleur ponctuant cette verte étendue.

Les koukh que nous avons recensés sont dans un état très délabré, mais sont toujours occupés. Mais ils ont été progressivement remodelés, au rythme de l’urbanisation du quartier, par des ajouts de volumes et d’ouvertures pour adapter ce genre d’habitat aux nécessités de la vie contemporaine. Toutefois, les espaces ouverts sur les entours de la maison continuent à fonctionner à l’ancienne. Les tâches domestiques terminées, ils se transforment en lieu d’accueil de la parentèle ou du voisinage, autour d’un café ou d’un narguileh.

Doc. 11 : Carte de localisation des koukh

|

|

|

|

Un koukh et sa terrasse |

Devant la porte, un espace multi-fonctionnel |

|

|

|

|

Un mur de moellons de grès |

Un koukh restauré et surélevé |

Doc. 12 : Des koukh et leurs extérieurs

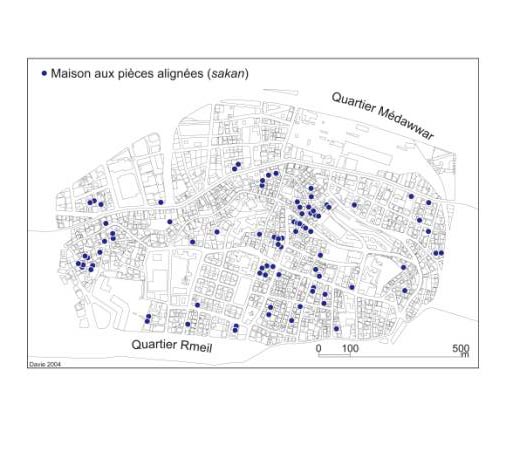

Le sakan ou le bayt :

une maison aux pièces alignées

La maison aux pièces alignées est une autre habitation à l’origine rurale et modeste. Elle est désignée localement par sakan, un mot qui veut dire domicile, et aussi par bayt, un terme qui signifie à la fois habitation, foyer et famille.

Formé par un alignement de deux ou trois pièces de forme généralement cubique, ce type d’habitat est de conception élémentaire. Du fait de la topographie ou par commodité, une des pièces peut quelquefois faire saillie. Sur une déclivité, elle peut comprendre une petite pièce voûtée appelée qabou ou cave. Une chambre supplémentaire peut aussi être affectée à l’étage, donnant à l’habitation l’aspect d’une tour. Le plan est donc rectangulaire dans le principe ; il peut aussi être irrégulier.

Le sakan est une maison polyvalente ; elle se distingue du koukh du fait d’une spécialisation distincte de ses espaces domestiques, les pièces étant assignées chacune à une fonction précise : logement, local professionnel, grange ou étable, etc. Celles-ci ne communiquent généralement pas entre elles, mais ouvrent chacune sur l’extérieur par une porte et des fenêtres qui sont souvent en nombre limité.

De nos jours, les sakan ont une fonction unique de logis. Une dalle de béton repose maintenant sur les murs porteurs de cette habitation habituellement construits en ramleh et quelquefois chargés de moellons en calcaire marneux dit « d’Achrafiyyeh ». La dalle s’est substituée à la couverture d’origine en terre battue, ou encore à la toiture en tuiles de Marseille qui l’avait remplacée au XIXe siècle.

Jusqu’aux années 1950, ce genre d’habitat était éparpillé dans une nature libre de toute contrainte. Aujourd’hui, il se trouve installé à même la rue ou l’impasse, confiné dans les limites étroites des propriétés et accolé à d’autres typologies comme aux immeubles modernes qui ont colonisé le quartier depuis cette date.

Le système constructif de cette habitation est évolutif, les pièces pouvant spontanément être rajoutées, au fur et à mesure que la famille grandit ou que de nouveaux besoins se font sentir. À Médawwar-Rmeil, les exemplaires qui ont survécu en l’état sont assez nombreux. On les trouve associés à des demeures patrimoniales plus récentes, telles des maisons aux trois baies auxquelles ils ont servi de noyau initial. Sinon, ils sont dissimulés dans la structure et sous le revêtement de béton de maisons modernes qui les ont intégralement incorporés. Les sakan remodelés ne possèdent de nos jours qu’une seule porte d’entrée donnant sur la pièce principale qui sert de séjour et de hall distributif pour la maisonnée.

Mais les espaces extérieurs de ces maisons sont toujours pratiqués à la manière d’autrefois. Les Beyrouthins apprécient toujours la vie en plein air et en contact avec l’entourage — les conditions climatiques le permettent. Le dehors est investi pour des tâches domestiques durant des parties de la journée, et se transforme en espace de sociabilité lors du temps libre. Les femmes l’occupent en matinée pour leurs sobhiyyeh (réunions autour d’un café) et la parentèle ou le voisinage en après-midi pour des asrouniyyeh.

Doc. 13 : Carte de répartition des sakan

|

|

|

|

Un sakan à deux pièces décalées |

Un sakan à deux pièces alignées |

|

|

|

|

Un sakan recouvert ultérieurement d’une toiture |

Maison typique de métayer |

Doc. 14 : Quatre sakan dans leur état en 2003

Le bayt ‘aqd :

une maison au grand arc

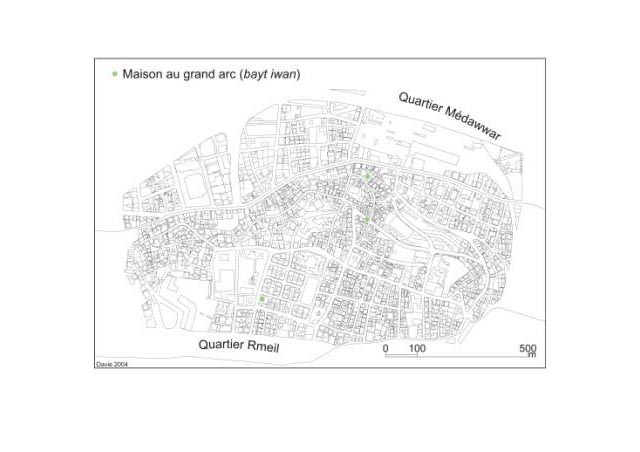

La maison au grand arc est composée d’un vestibule flanqué de deux pièces d’habitation symétriques, et ouvert d’un côté à l’air libre au moyen d’un arc très élevé, le iwan que les habitants du quartier appellent aujourd’hui ‘aqd. Cet arc a donné son nom au vestibule. Il est habituellement brisé ou en plein cintre, et orienté vers le nord, pour des raisons climatiques. Les deux pièces latérales s’ouvrent sur le iwan. Celui-ci peut être voûté. Quelquefois, il est de dimension plus large, donnant à penser à un vrai hall central. Il peut aussi prendre le modelé d’un T dont les bras longent l’arrière des deux pièces adjacentes. Le plan est donc à vestibule central ou en T.

Aujourd’hui, la maison au grand arc a une fonction unique : le logement. Auparavant, elle était polyvalente, associant au logis les locaux professionnels d’un exploitant agricole. À cet égard, le iwan est très bien adapté à cette double fonction, domestique et économique. Si son ouverture permettait au paysan et à sa famille de travailler et de se reposer dehors, en se protégeant des intempéries de l’hiver ou de l’ardeur du soleil d’été, elle facilitait aussi le mouvement des bêtes de somme et la manutention des denrées stockées et du matériel agricole.

La maison au grand arc est construite en pierre ramleh et en calcaire marneux d’Achrafiyyeh. Sa couverture, autrefois en terre battue, est désormais en béton armé. Comme pour toutes les architectures domestiques postérieures au XIXe siècle, l’espace habité de cette maison n’est pas entièrement construit, l’intérieur fonctionnant de pair avec le dehors, à savoir le iwan et les surfaces ouvertes et sommairement aménagées sur les entours. Là, se déroulaient l’essentiel des tâches ménagères et les menus travaux artisanaux, de même que les activités relatives à l’exploitation agricole. Les pièces d’habitation adjacentes au iwan étaient utilisées essentiellement pour s’abriter, se réchauffer et dormir.

Cette habitation caractéristique du début du XIXe siècle participe d’un système constructif évolutif, puisqu’elle est apte à s’aggrandir latéralement ou verticalement sans pervertir son principe de fonctionnement.

Autrefois installée en pleine nature, cette maison partage à présent l’espace urbain avec les demeures plus récentes qui ont mité les étendues vertes environnantes. À Médawwar-Rmeil, peu de cas d’espèce ont été observés. D’autres doivent certainement survivre encore, intégrés dans la structure d’une nouvelle résidence. Nous ne pouvons les identifier sans une enquête archéologique qui dépasse le cadre de cette étude.

Dans un des modèles que nous avons observé, le grand arc orienté vers le nord a été obturé pour être remplacé par des ouvertures rectangulaires sans doute plus adaptées aux usages actuels. Dans un autre cas, il est formé par une triple arcade. L’espace à l’air libre devant ces maisons est toujours fonctionnel. Il est moins pratiqué pour les activités ménagères — cuisine, salle d’eau et WC sont désormais intégrés à l’espace construit de la maisonnée —, que pour le plaisir du vivre dehors qui est si vital pour la société. Chaises, divans et tables basses s’y trouvent en permanence pour le passe-temps et l’accueil du voisinage, en après-midi et en soirée.

Doc. 15 : Carte de localisation des bayt ‘aqd

|

|

|

|

Un iwan obturé et remplacé par une porte d’entrée |

Une triple arcade formant iwan |

|

|

|

|

Une maison à iwan surmontée d’une habitation à trois baies |

Moellons de grès et enduit de terre |

Doc. 16 : Différents genres de maisons à iwan

Le bayt qanatir

La maison à arcade

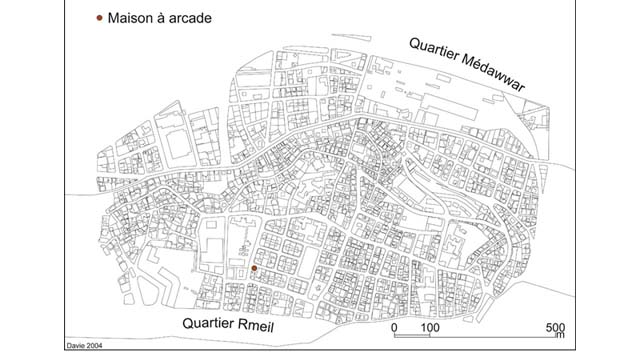

Qanatir est le mot arabe pour dire arcade. Le bayt qanatir est la locution populaire pour désigner une habitation formée de deux ou trois pièces le plus souvent alignées et de surface égale, et portant en avant corps et sur toute la façade une arcade en galerie dont les courbes décrivent généralement des arcs brisés. En arabe, le terme savant pour désigner la galerie est riwaq.

Le plan de cette maison est à porche distributif. Dans certains cas, une des pièces latérales est décalée et la galerie comprise dans le volume. Parfois, la pièce centrale se trouve en saillie. Le plan peut donc être irrégulier.

Comme pour la maison au grand arc, les pièces ne communiquent pas entre elles, mais ouvrent toutes sur l’arcade. Durant la saison froide, la pièce centrale de cette maison sert généralement de séjour et de réception, les autres pièces étant réservées au couchage ou à l’entreposage de matériel ou de denrées agricoles.

L’arcade joue le rôle d’un porche. Elle sert aussi d’espace de circulation, de transition et de distribution, et surtout de structure aidant à la vie à l’air libre. C’est un espace d’accueil et de passe-temps, mais que les usagers investissent, durant la journée, pour maintes besognes domestiques. Cet endroit est en permanence muni de sièges et de tables basses, d’une bassine ou d’une cruche à eau installée sur le mur.

La maison à arcade est une maison d’avant le XIXe siècle. Elle a appartenu aux mondes rural et urbain, ayant aussi existé dans la ville intra muros, comme en témoignent des photographies anciennes de Beyrouth. Elle est construite en ramleh et sa toiture est en terre. C’est un système de construction évolutif, qui peut s’agrandir en surface comme en hauteur, sans remettre en question sa logique de fonctionnement.

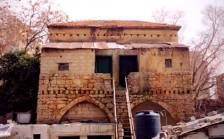

À Rmeil-Médawwar, nous n’avons recensé qu’un seul exemplaire de ce genre d’habitation, collé à la porte en ruines du jardin des Jésuites, à la rue Nassif-Rayyès derrière l’Hôpital orthodoxe. Ce spécimen est orienté vers l’ouest et comporte deux étages quasiment dans leur état d’origine quant à la structure et aux matériaux, exceptés le toit de tuiles rouges et deux minuscules pièces en béton rajoutées sur la terrasse de la galerie. Une arc a aussi été obturé pour gagner une pièce intérieure supplémentaire.

Cette maison était autrefois installée en plein champs. Elle donne aujourd’hui directement sur la rue et côtoie les hauts immeubles en béton qui ont remplacé le jardin des Jésuites. L’espace libre devant la maison est squatté.

Doc.

17 : Carte de localisation du bayt qanatir

|

|

|

|

Un bayt qanatir : la façade |

Un bayt qanatir noyé dans le chaos urbain |

|

|

|

|

Départs de poutres dans le mur de ramleh |

Plancher en bois |

Doc. 18 : Maison à arcade

Le dar :

une maison à cour

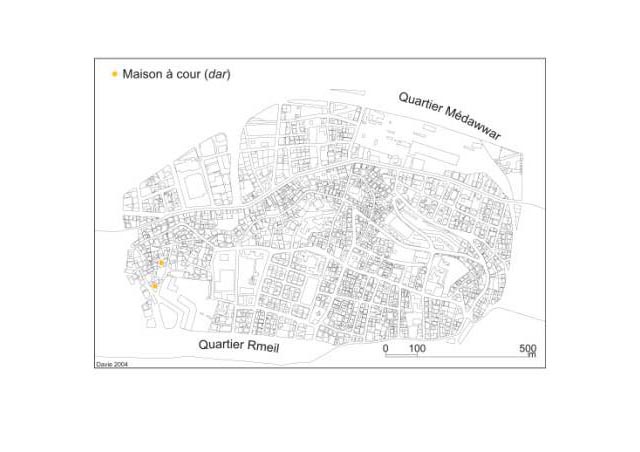

À Beyrouth, le dar est le nom donné à la maison à cour. C’est l’habitat traditionnel des gens relativement aisés d’avant 1850. Cette construction est constitué de plusieurs pièces d’habitation qui bordent deux ou trois côtés d’une cour centrale appelée fushat ad-dar. Cette cour est dite samawiyya, s’agissant d’un cadre spatial à ciel ouvert à l’intérieur de la demeure.

La cour est aménagée de manière à recueillir une grande partie des travaux domestiques. Elle comprend un bassin et parfois un carré de jardin. Elle peut être isolée de l’extérieur au moyen d’un mur élevé. Dans ce cas, on y accède par une porte relativement basse, portant un segment d’arc.

Le corps de logis principal est orienté plein nord. On l’appelle dakhil ad-dar, “l’intérieur”, par opposition aux pièces dites barrani (extérieures), situées généralement sur le côté est et réservées au garde manger, à la cuisine et aux WC. Cet ensemble comprend les pièces nobles : une salle centrale pour le séjour et deux pièces latérales de forme carrée et que l’on désigne par mourabba‘. La salle centrale sert habituellement de séjour. Elle est le plus souvent précédée d’une loggia flanquée d’un grand arc donnant sur la cour, et que l’on désigne aussi par iwan. C’est l’endroit idéal qui permet de rester dehors, tout en bénéficiant d’un lieu sec durant la saison des pluies et du coin le plus frais durant les journées chaudes de l’été. Le iwan est invariablement muni d’un divan, de tables basses et quelquefois d’un meuble léger.

Comme pour les autres habitations entrevues, la couverture en terre battue, reposant sur poutres et solives de bois, est maintenant remplacée par une dalle de béton, et les murs porteurs sont le plus souvent en ramleh. Mais on rencontre aussi des murs en ablaq, alternant le grès et le marno-calcaires d’Achrafiyyeh. Le dar est un système d’habitat évolutif. Il est apte à s’agrandir, sans changer de logique, par ajout de pièces au gré de l’acroissement de la famille. C’est la maison patricienne par excellence, celle qui loge les ménages d’un même lignage et qui en porte le patronyme. On rencontrait encore ce genre d’habitation dans la ville intra muros, accueillant les vieilles familles de la cité. Les plus aisées d’entre elles la dotaient d’une salle de réception, en forme de T renversé et située en vis-à-vis du iwan, la qa‘at.

Quatre maisons à cour survivent en l’état dans la secteur de Médawwar-Rmeil. Elles sont squattées et dans un état délabré. Les deux les plus caractéristiques se trouvent à proximité du collège de la Sagesse. Elles appartiennent au waqf maronite. D’autres ont vu leur cour recouverte pour se transformer en maisons à trois baies ou à véranda, sinon elles ont servi de noyau originel à un immeuble de béton, dont les piliers de soutènement ont aussi obturé les espaces libres autour de la maison.

Dans les espaces extérieurs résiduels, aussi restreints sont-ils aujourd’hui devenus, la vie à l’air libre continue. Ils sont en contact direct avec l’espace public et investis, la journée durant, pour de menues tâches ménagères et pour le repos et les visites.

Doc. 19 : Carte de localisation des dar

|

|

|

|

Cuisiner dehors |

|

|

|

|

|

Iwan en anse de panier |

Poutres et solives de la couverture |

Doc. 20 : Maisons à cour

Le hawch :

un habitat collectif

Le hawch est un habitat collectif que l’on désignait autrefois aussi par harat. Il est constitué de plusieurs corps de logis entourant une cour commune et occupés par des familles habituellement parentes ou de même origine géographique. Contrairement au dar, il n’existe pas de hiérarchie dans la répartition des logis autour de la cour. Dans la banlieue agricole qu’était le secteur de Médawwar-Rmeil, au XIXe siècle, les hawch étaient loués à la pièce à des familles de paysans nouvellement installées.

En sus de son rôle de sas entre l’espace public de la rue et la propriété privée, la cour était consacrée aux besognes domestiques (cuisiner, laver...) et son espace partagé entre les locataires. Elle contenait un bassin ou un puits, à usage collectif. À présent, toutes les activités barrani se déroulent à l’intérieur où les pièces ont été subdivisées ou agrandies, et équipées à cet effet.

Cette habitation, qui fut construite jusqu’au milieu du XIXe siècle, est en pierre de grès ramleh, ou en calcaire. Elle est couverte par une terrasse de terre battue, naturellement remplacée par une dalle de béton armée. Le plan est à cour centrale.

Les hawch que nous avons observés n’existent pas dans leur état d’origine. Ceux-ci sont d’ailleurs difficilement identifiables, la cour ayant été recouverte par l’adjonction d’un étage, le bassin démonté et les murs extérieurs revêtus par un enduit en ciment. Implantés autrefois en pleine campagne, sans contrainte aucune sauf l’économie des terrains arables, ils donnent aujourd’hui directement sur la rue et sont entourés d’habitations de tout genre qui nuisent, en termes d’aération et d’ensoleillement, à leur équilibre écologique.

Un des deux hawch recensés garde quand même ouvert à l’air libre le côté nord de la salle centrale qui constituait autrefois la cour. Il préserve ainsi un même mode d’établissement que par le passé, avantageant la vie à l’extérieur et en communauté. Cette espace central aujourd’hui ouvert sur la rue ou sur l’impasse joue le rôle d’une entrée aux habitations qui composent le hawch. Il sert aussi de lieu de rassemblement et de rencontre du voisinage ou de sas de contact avec l’espace public de manière générale.

Le seconf hawch observé garde toujours sa cour. Celle-ci sert toujours et autant qu’autrefois d’espace de vie à la maisonnée, quand bien même elle fut récemment réduite pour agrandir l’espace construit de la maison.

|

|

|

|

La cour recouverte d’un vieux hawch |

Vivre à l’extérieur |

|

|

|

|

Traces d’un bassin démonté |

Des volets caractéristiques du XIXe siècle |

Doc. 21 : Deux Hawch

Le bayt qarmid :

une maison à trois baies

Le bayt qarmid, ou « maison à tuiles », a schématiquement l’aspect d’un cube flanqué de trois grandes baies en arc brisé sur sa façade principale, et coiffé d’un toit de tuiles rouges à quatre pentes. Il est construit en un ou deux étages en pierre ramleh, installés dans un jardin privatif. Son plan est dit à hall central ; occasionnellement, il est en T ou en croix.

Cette maison est apparue à Beyrouth dans le courant des années 1860. Elle est représentative de la modernité ottomane, étant contrainte par une loi de bâti qui a régularisé ses gabarits et son implantation. Elle procède surtout d’une nouvelle logique. L'espace habité est désormais entièrement construit et les activités domestiques s'effectuent toutes à l'intérieur. Les espaces ouverts associés à cette habitation (jardin, arrière-cour, balcon...) ne jouent pas de rôle fondamental dans son schéma de fonctionnement. Ils ne peuvent être comparés à la cour et autres lieux libres d’antan.

L’archétype est composé de plusieurs pièces agencées symétriquement sur trois côtés d’une grande salle appelée dar. Celle-ci est orientée Nord. Les trois arcs vitrés et décorés en Néogothique l’ouvrent sur un étroit balcon. Les pièces latérales ne communiquent pas entre elles, mais avec cette salle qui sert de séjour et d’espace distributif. La pièce qui se trouve à l’arrière de cette salle est caractéristique de cette typologie beyrouthine à double exposition. C’est le liwan, généralement construit en saillie pour démultiplier luminosité et ventilation.

Une autre caractéristique est l’intégration des espaces barrani (extérieurs) tels que WC et cuisine, et l’adoption de nouvelles pièces telle que salles à manger et de bain, et un salon réservé aux visiteurs que l’on ne désirait pas faire pénétrer dans le cœur du foyer. L’originalité de la maison participait encore de toute une série d’éléments nouveaux : portes, fenêtres et décors tournés et standardisés ; poutres en acier ; marbre découpé ou tourné d’Italie ; installation d’eau courante ; serrurerie, visserie et plomberie ; peintures industrielles à base d’huile ; ciment hydraulique...

Cette maison est l’habitat type des familles beyrouthines du XIXe siècle. Elle fut édifiée dans une version concise par la petite bourgeoisie, et dans des versions plus complexes par les catégories sociales supérieures, avec murs, plafonds peints et autres décors. L’aristocratie urbaine l’a surchargée d’ornements intérieurs en stuc et de formes extérieures excentriques d’inspiration baroque, gothique, mauresque ou médiévale : perrons, loggias, kiosques, galeries, tours d’angle... Cette dernière variante est toutefois inexistante dans notre secteur.

Ce modèle d’habitation ne peut se développer en l’état sans remettre en cause son mode de fonctionnement. Son jardin est certes privatif et sa pratique épisodique, s’il faut le comparer à l’ancienne cour. Il n’empêche que les espaces ouverts (escaliers à l’air libre, balcons et fenêtres), qui servent pour l’agrément, sont encore des vecteurs de contact avec l’environnement immédiat. À Rmeil-Médawwar, les toitures rouges sont de plus en rares. Nous avons rencontré des versions tardives et en béton de cette typologie si caractéristique de Beyrouth.

Doc. 22 : Carte de localisation des bayt qarmid

|

|

|

|

Modèle transitoire : du rural à l’urbain |

Façade en ablaq |

|

|

|

|

Liwan en saillie |

Autre dessin de la façade |

Doc. 23 : Maisons à trois baies

|

|

|

|

Trois niveaux de maisons à trois baies |

Type d’escalier extérieur |

Doc. 23 suite : Maisons à trois baies

La wikalat :

un immeuble de rapport

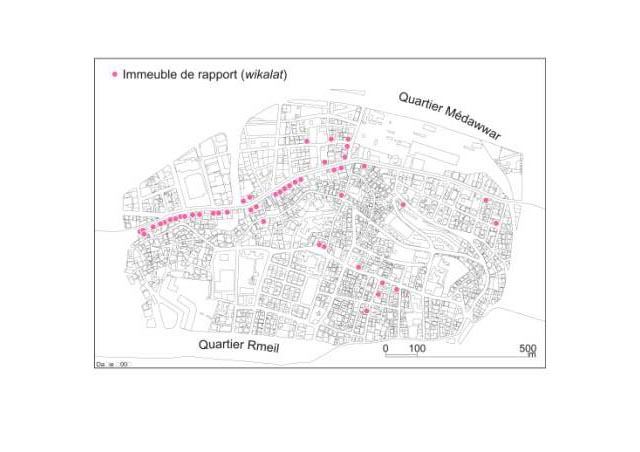

La wikalat est un immeuble de rapport qui s’élève à quatre niveaux tout au plus et qui comprend, dans le principe, deux appartements par étage. Elle comporte encore des commerces au RDC, et se trouve naturellement implantée à même les rues principales et marchandes.

Des modèles à deux niveaux ont existé dès 1890. La construction de versions plus élevées a été rendue possible par l’utilisation du béton armé, introduit à Beyrouth juste après la Première Guerre mondiale. Mais si l’ossature de ces immeubles est composée de piliers en béton armé, on a continué à édifier des murs en pierre ramleh.

En termes de structure, la wikalat procède de la maison aux trois baies dont elle a hérité du plan à hall central. L’archétype est généralement orienté vers le nord, avec une double exposition et une distribution axiale à partir d’une salle centrale. Cette salle est éclairée au moyen d’une triple arcade qui donne sur un balcon ou une véranda. Dans les années 1930, on construisit aussi des wikalat à kiosques.

Contrairement à la maison aux trois baies, cet habitat n’adresse pas un lignage patriarcal, les appartements étant cédés en location à des familles d’origines différentes. Ce qui implique un niveau social relativement élevé, vu la taille des appartements et le décor des façades travaillées en arcs brisés ou en plein cintre, et rehaussés de décors baroques, gothiques, mauresques ou Art déco.

Une cage d’escalier généralement intégrée dans le volume dessert les niveaux de cet habitat collectif. Elle remplace l’escalier à l’air libre de la maison aux trois baies. Celle-ci suppose une relation à l’espace public de nature différente, une sorte de sas entre la rue animée et l’espace intime des foyers. Le jardin, quand il existe, est situé derrière l’édifice ; il peut être remplacé par une arrière-cour. La vie à l’air libre et les contacts avec l’entourage qu’elle favorise sont limités ici du fait du mode d’implantation du bâtiment et de ses fonctions, surtout pour les étages supérieurs.

Le fait que la wikalat soit louée à des ménages aux origines différentes n’implique pas l’anonymat qu’induit, par exemple, le grand immeuble moderne. Elle reste un petit ensemble regroupant huit cellules familiales tout au plus, un lieu de familiarité au quotidien, les arrières-cours du RDC et les vérandas des étages supérieurs étant envahies tous les jours pour des réunions matinales ou en soirée.

À Rmeil-Médawwar, les wikalat ont poussé ex nihilo, le long des axes structurants de la localité. Mais elles sont concentrées, tout naturellement, le long de la rue Nahr. Ce modèle fut construit jusqu’en 1950 environ, quand il fut abandonné face à l’explosion urbaine qui a favorisé des modèles plus rentables, notamment les immeubles de style International aux façades uniformes moins coûteuses et que l’on pouvait surélever à volonté.

Doc. 24 : Carte de distribution des wikalat

|

|

|

|

Une wikalat du début du XXe siècle |

Une wikalat datant du Mandat français |

|

|

|

|

Autre style de wikalat du Mandat français |

Wikalat à décors gothiques et baroques |

Doc. 25 : Des wikalat de périodes différentes

La harat :

un immeuble à vérandas

Ce modèle architectural se décline en immeubles de trois ou quatre étages portant des vérandas et communément appelés harat qui veut dire « immeuble ». Il est l’héritier direct à la fois de la maison aux trois baies dont il a d’ailleurs sonné le glas, et de la wikalat.

Cette typologie a commencé à se développer dans les années 1930, par l’utilisation d’un matériau nouveau, le béton, qui a permis non seulement de surélever les constructions, mais surtout d’élaborer des arcs et des motifs décoratifs de type différent des arcs brisés de la façade de la maison à trois baies. Elle est, en revanche, pareillement implantée dans un jardin privatif et bénéficie d’une structure intérieure, avec liwan et organisation symétrique des pièces par rapport au dar, le séjour.

La façade est habituellement orientée Nord. Elle s’ouvre sur l’extérieur par le biais de trois baies élégamment décorées surtout dans les styles Art nouveau et Art déco, mais quelquefois aussi mauresque ou baroque.

Ce qui particularise véritablement cet habitat est la véranda de la façade principale, qui a contribué à transformer le paysage urbain en changeant l’aspect extérieur des habitations. Ce système a aussi ingénieusement restitué, spécialement aux locataires des étages supérieurs qui n’ont pas accès à un jardin ou à une arrière-cour, la possibilité de rester dehors, ce qui est un besoin profond de la population autochtone. Cet espace extérieur fonctionne comme une pièce à l’air libre, ce qui n’est pas le cas de l’étroit balcon de la maison aux trois baies ou de la wikalat. Cela n’exclut pas la présence de balcons sur les autres façades de ce genre d’habitat ou de loggias associées à ses vérandas.

La véranda est en effet suffisamment large, pour permettre de s’y installer pour se reposer, accueillir ou vaquer à de petites tâches domestiques, tout en étant à l’abri du soleil ou des vents de direction sud-nord. Par rapport à l’entourage, la véranda donne aussi à voir et surtout à être vu.

À Rmeil-Médawwar, dans un quartier qui s’est développé à partir des années 1930, durant le Mandat français, le modèle de l’immeuble à vérandas prédomine, surtout dans la partie orientale qui s’est urbanisée en dernier. Il est généralement habité par une population aisée. Toutefois, beaucoup de ces immeubles ne furent pas complétés, ou ont été déclinés dans des versions sobres de la façade, sans doute par manque de moyens. Au plan esthétique, ces immeubles souffrent encore de rajouts de pièces ou d’étages supplémentaires en béton. Certaines sont défigurées du fait de l’obturation des vérandas, ou encore de l’adjonction de commerces en lieu et place du RDC.

Doc. 26 : Carte de localisation des immeubles à

vérandas

|

|

|

|

Un immeuble à vérandas tardif |

Des vérandas-loggias |

|

|

|

|

Un immeuble à vérandas du début du Mandat français |

Une autre version de l’immeuble à vérandas |

Doc. 27 : Quatre exemples de l’immeuble à vérandas

un autre modèle de harat :

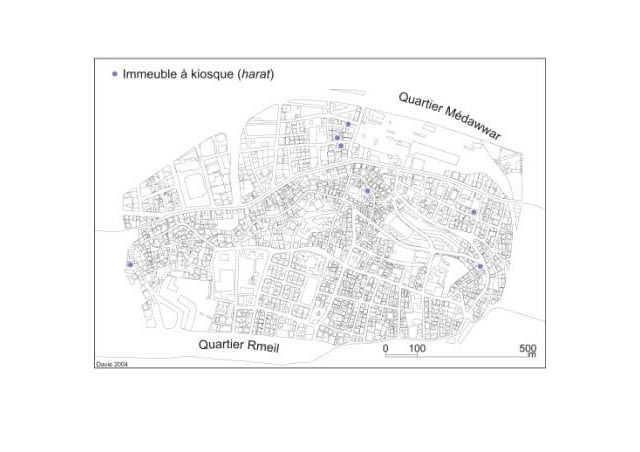

L’immeuble à kiosques

L’immeuble à kiosques est une autre construction datant de la période du Mandat français. C’est aussi un immeuble de rapport qui comporte deux à quatre étages et une cage d’escalier integrée dans le volume du bâtiment. Il se distingue par les kiosques décorés qu’il porte, à tous les étages, sur sa façade principale et qui impliquent un rapport à l’extérieur différent de celui des autres types d’habitat de cette période.

Comme l’immeuble à vérandas, l’ossature est en piliers de béton armé, mais les murs sont le plus souvent restés en pierre ramleh. Cet habitat est implanté dans un jardin privatif. On le rencontre aussi installé à même la rue.

L’archétype de cet habitat a hérité de la composition intérieure de la maison aux trois baies, avec jardin privatif, plan centré et double exposition. On y trouve des pièces toutes agencées autour de la salle de séjour, et la pièce caractéristique à l’arrière de celle-ci et dite le liwan.

L’utilisation du béton a aussi permis de créer une nouvelle forme de façade, la véranda sur la devanture étant maintenant remplacée par un kiosque en encorbellement, flanqué de trois ouvertures généralement rectangulaires. Celui-ci prolonge vers l’avant la salle centrale. Ce qui n’exclut pas la présence de balcons sur les façades latérales, mais qui confine quand même toutes les activités domestiques et la vie familiale et sociale à l’intérieur de l’habitation.

L’habitat n’a plus l’air ici d’un support de contact avec le voisinage. Ce renfermement apparent semble avoir été compensé par de nouveaux lieux de sociabilité qui commencent à se développer en ville et à s’ouvrir à toutes les classes sociales : cafés-trottoirs, cinémas, plages, etc.

Ce modèle protecteur de l’intimité du foyer apparaît comme l’annonciateur du futur modèle de Style international, qui va d’ailleurs le remplacer à partir des années 1960. Ce qui fait toutefois son originalité et le rapproche des autres typologies traditionnelles est sa forme particulière composée de rentrants et de saillies, qui autorisent encore une vision et des contacts entre voisins, contrairement à l’immeuble moderne compact qui relègue cet interface à la seule porte d’entrée de l’immeuble.

Le kiosque est l’élément d’apparat de cet immeuble. Il se décline habituellement en Art nouveau, mais d’autres versions sont possibles. Les habitations de cet immeuble accueillent des locataires d’un niveau social plutôt élevé, vu leur taille et les décorations extérieures. À Rmeil-Médawwar, ces immeubles ne sont pas très nombreux. Comme tout le reste, ils souffrent de manque d’entretien. Certains sont abandonnés ou intégrés à d’autres typologies et forment des immeubles composés.

Doc. 28 : Carte de localisation des immeubles à

kiosques

|

|

|

|

Un immeuble à kiosque classique |

Des kiosques pour décorer une wikalat |

|

|

|

|

Un kiosque surmontant une loggia |

Une version élémentaire du kiosque |

Doc. 29 : Quatre maisons à kiosques

Abdel Nour A., 1979, « Types architecturaux et vocabulaire de l’habitat en Syrie aux XVIe et XVIIe siècles », in L’espace social de la ville arabe, Chevallier D. édit., Paris, Maisonneuve et Larose.

Abdelnour A., 1896, Qanoun al-abniyat wa qarar al-istimlak, Beyrouth, Matbaat al-Adabiyyat.

Boyer B., 1897, Conditions hygiéniques actuelles de Beyrouth (Syrie) et de ses environs immédiats, Lyon, Imprimerie Alexandre Rey.

Davie M. et Nordiguian L., 1987, « L’habitat urbain de Bayrout al Qadimat », Berytus, vol. XXXV, pp. 165-197.

Davie M., 1996, Beyrouth et ses faubourgs (1840-1940), une intégration inachevée, Beyrouth, CERMOC.

Davie M., 2001, Beyrouth 1825-1975, 150 ans d’urbanisme, Beyrouth, Ordre des Ingénieurs de Beyrouth.

Davie M. et Fischfisch A., 2004, « Sites et typologies », in Manuel d’entretien et de réhabilitation de l’architecture traditionnelle libanaise, Beyrouth, Euromed, Projet Corpus Levant.

Davie M. F. (sous la dir. de), 2003, La maison beyrouthine aux trois arcs, une architecture bourgeoise du Levant, Beyrouth et Tours, Alba-Urbama.

Debbas F., 1994, Beyrouth, notre mémoire, Paris, Éditions Henri Berger.

Debbas F., 2001, Des photographes à Beyrouth, 1840-1918, Paris, Marval.

Kalayan H. et Liger Bellair J., 1966, L’habitation au Liban, Beyrouth, APSAD.

Kassatly H., 1998, De pierres et de couleurs, Vie et mort des maisons du vieux Beyrouth, Beyrouth, Éditions Layali.

Kfouri S., 1999, Maisons libanaises, Beyrouth, Publications de l’ALBA.

Paget C., 1998, Murs et plafonds peints, Liban XIXe siècle, Beyrouth, Éditions Terre du Liban.

Ragette F., 1974, Architecture in Lebanon. The Lebanese House during the 18th and 19th Centuries, Beirut, American University of Beirut.

Saliba R., 1998, Beirut 1920-1940, Domestic Architecture between Tradition and Modernity, Beirut, The Order of Engineers and Architects.

Sehnaoui N., 2002, L’occidentalisation de la vie quotidienne à Beyrouth, 1860-1914, Beyrouth, Dar an-Nahar.

Weulersse J., 1946, Paysans de Syrie et du Proche-Orient, Paris, Gallimard.

Lexique

Ablaq : décor par disposition de pierres de couleurs différentes

Asrouniyyeh : réunion de voisinage en après-midi.

Barrani : extérieur.

Bayt : maison ou foyer.

Dakhil ad-dar : l’intérieur de l’habitation.

Dar : habitation associée à une lignée patriarcale.

Fushat ad- dar : cour d’une maison.

Harat : immeuble collectif de location.

Hawch : habitat collectif autour d’une cour commune.

Iwan : grand arc qui ouvre à l’air libre le côté d’une pièce d’habitation ou d’un vestibule. Par extension, nom donné à la pièce qui porte cet arc.

Koukh : habitat étroit et pauvre.

Liwan : pièce à l’arrière de la salle centrale et qui joue le rôle d’un salon d’hiver.

Mourabba‘ : pièce carrée située de part et d’autre d’un iwan.

Narguileh : pipe à eau.

Qa’at : salle de réception.

Qabou : petite pièce voûtée servant de fondation à une maison et de dépôt.

Qarmid : tuile rouge de Marseille.

Ramleh : pierre de grès caractéristique de la région de Beyrouth.

Riwaq : arcade, galerie.

Sakan : domicile.

Samawiyya : à ciel ouvert.

Sobhiyyeh : réunion de femmes en matinée.

Tanzimat : programme ottoman de réformes modernisantes datant du XIXe siècle.

Waqf : bien de main morte cédé à l’église ou la mosquée au profit des pauvres.

Wikalat : immeuble de rapport comprenant des commerces en rez-de-chaussée.