|

|

NATIONAL MUSEUM NEWS no 3, Fall 1996 London

BAYROûT AL QADîMAT :UNE VILLE ARABE ET SA BANLIEUE À LA FIN DU XVIIIème SIèCLE

MAY DAVIE

Malgré l'intérêt que la reconstruction du centre-ville de Beyrouth a suscité auprès des organismes publics et des particuliers pour le patrimoine national, il est aujourd'hui surprenant de constater qu'un pan considérable de la vie de Beyrouth, la ville des 500 dernières années, n'a encore fait l'objet d'aucune investigation historique. La fascination pour les vestiges antiques a occulté un volet important du patrimoine beyrouthin, à savoir la ville moderne et contemporaine, l'assise historique significative de la ville actuelle. Ces vestiges, qui occupent l'avant-scène des campagnes médiatiques, dissimulent en outre l'oblitération, sans résistance, du cadre urbain préexistant et le désintérêt manifeste des citoyens envers le patrimoine culturel et architectural du Beyrouth de cette époque. De même, malgré l'évidente utilité de ce précieux héritage pour la reconstruction, on ne s'est pas intéressé à dresser, pour ce passé récent, un panorama de la construction urbaine, sa généalogie et sa signification sociale. La conséquence en est une lacune dans la connaissance générale de la ville de Beyrouth, son patrimoine et son évolution historique, avec sa gamme de renseignements sur la morphologie urbaine, le caractère architectural, la vie et les habitudes de vie des hommes qui l'ont engendré ou réutilisé. Notre article se propose de combler une partie de cette lacune, en synthétisant l'état des recherches que nous avons effectuées, par ailleurs, sur l'histoire du centre-ville[1]. Toutefois, nous n'avons pu restituer avec précision la topographie de la ville qu'à partir de la fin du XVIIIème siècle, faute d'une documentation suffisamment pourvue concernant la période antérieure. Mais pour le XVIIIème siècle, et grâce, d'une part, à des documents historiques, des plans anciens, des chroniques, des gravures et autres archives[2] et, d'autre part, aux monuments qui ont été conservés jusqu'à la totale destruction de la vieille ville en 1994, nous avons réussi à figurer le cadre urbain et à définir les relations de la ville avec sa campagne, avant les grands bouleversements qui ont débuté au XIXème siècle.

Le cadre urbain

A la fin du XVIIIème siècle, Beyrouth était un petit bourg côtier de quelque 4 000 habitants et d'un poids politique et économique secondaire. L'Échelle principale qui desservait alors la Syrie méridionale était la ville de Saida pour laquelle Beyrouth était un des nombreux relais, tandis que Damas, la capitale régionale, éclipsait l'ensemble de ces villes secondaires. Néanmoins, malgré sa petite taille, Beyrouth possédait toutes les caractéristiques d'une vraie ville : des remparts, un sérail, une multitude de monuments religieux et civils, un équipement commercial spécialisé et surtout une population d'origine et de confession très diverses. Référence majeure en matière de reconnaissance urbaine, les remparts, flanqués de plusieurs tours de garde[3] et d'une citadelle[4], protégeaient l'agglomération et son port. En sus de leur valeur militaire, les remparts définissaient la ville et lui imposaient sa forme, un restangle allongé Nord-Sud. Les murs marquaient en effet les limites d'un statut juridique propre au rectangle bâti et subdivisé en unités administratives et économiques : mahallat (quartier), hârat (sous-quartier), zouqâq (impasse ou ruelle), soûq (marché) ou sâhat (place publique). Ils exprimaient une différence de nature et de fonction entre un monde urbanisé, composé de ruelles, de dédales et d'impasses bordés de maisons serrées, et les espaces du dehors : les terrains agricoles qui entouraient la ville à l'Est et au Sud, et la série de reliefs modestes qui la dominaient plus loin, tant sur son côté Ouest (la "butte du Sérail"), que sur ses côtés Sud-Ouest (la colline de Râs Bayroût) et Sud-Est (la colline d'Achrâfiyyah). Beyrouth était aussi dotée d'un sérail, qui indiquait l'importance stratégique du site dans le quadrillage administratif ottoman. C'était un sérail-porte en quelque sorte, installé à Bâb al Sarâyâ, l'entrée principale à laquelle il avait donné son nom. C'était là que résidait le hâkim, un sous-préfet sous l'autorité du wâlî de Saida[5]. Il y tenait le diwân, l'organe du gouvernement formé d'une assemblée de notables et d'un tribunal, et quelques services administratifs, les bureaux de la collecte de l'impôt et une caserne annexe pour une troupe de janissaires, gendarmes ou soldats, sous l'autorité d'un âghâ. La diversité et la monumentalité des édifices religieux, dont la silhouette des dômes et des minarets se découpait au-dessus de la mêlée dans le panorama beyrouthin, étaient un autre signe urbain, celui d'une ville dotée d'une mosquée du vendredi, le Jâmi` al `Oumarî[6]. Vue de l'intérieur, une multitude de mosquées, de zâwiyat[7], de mazâr[8], d'églises et une synagogue étaient parsemés dans le tissu urbain et marquaient la richesse humaine et le dynamisme d'une ville-port au carrefour des grandes routes régionales. Arméniens, Druzes, Juifs, Maronites, Latins, Maghrébins, Maltais, Turcs ou Grecs, vivaient parmi la majorité musulmane sunnite et la minorité chrétienne la plus nombreuse, la communauté greque-orthodoxe. Ils partageaient l'occupation du site et l'exploitation de ses ressources. Beyrouth était un petit centre de production artisanale, qui abritait néanmoins plusieurs soûq qui se signalaient par la fabrication d'objets divers de bois, de lin et de cuir : coffres, ceintures, mouchoirs, sans compter l'huile, le savon ou la mélasse, et surtout la "barutine", une étoffe de soie blanche qui faisait alors la réputation de la cité. Beyrouth était aussi, et surtout, un port de cabotage, formé de deux criques minuscules mais suffisantes pour la mettre en relation avec le dehors jusqu'aux limites de l'univers dans lequel elle était intégrée : Damiette et Alexandrie d'une part, Izmir et Istamboul puis Gênes et Livourne de l'autre[9]. Beyrouth était enfin un relais routier sur une voie de communication importante, la route littorale qui soulignait son rôle dans le réseau des villes de la Méditerranée orientale de cette époque. Elle servait en effet d'étape aux voyageurs et aux marchandises cheminant entre la Péninsule Arabique, l'Egypte et la Palestine au Sud, et l'Anatolie au Nord. De nombreuses pistes, des voies muletières menant aux régions du Gharb et du Chouf, du Metn et du Kesrouan, attestaient par ailleurs de ses relations avec les bourgs du Mont Liban central, avec Zahleh surtout, et, au-delà, avec Damas, le principal carrefour routier de la Syrie intérieure[10].

La ville

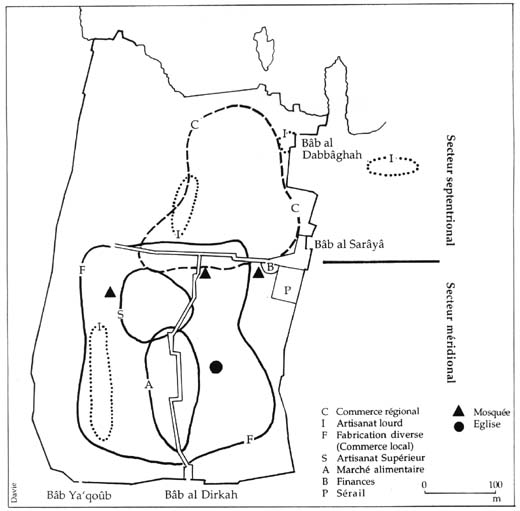

Par sa manière de vivre et d'agencer ses moyens matériels, Beyrouth avait l'aspect de ce qu'il est convenu d'appeler une ville arabe : un entassement extrême de maisons en pierre aux terrasses plates, un mode d'habiter particulier et des pratiques économiques spécifiques, les soûq, consacrés chacun à un métier déterminé qui les occupait de façon permanente et auxquels il donnait son nom. La ville présentait une structure dense, projection d'une société aux relations sociales très complexes. Elle ne connaissait pas de concentration totale des fonctions centrales mais était organisée autour de plusieurs pôles, sans hiérarchie stricte, en fonction de la composition de la société et la nature de ses activités, faisant bénéficier la ville d'un système souple d'organisation, une logique communautaire aux pouvoirs limités et aux arrangements spontanés. Car l'économique n'était pas seul à l'oeuvre, le temps appartenait aussi à Dieu, à la Mosquée et à l'Église. La communauté et la famille prédominaient. Beyrouth ne connaissait cependant pas de regroupement confessionnel. Les Chrétiens étaient éparpillés un peu partout dans cette ville musulmane, mais ils prédominaient dans certains secteurs, celui du port et celui de la cathédrale Saint-Georges des Grecs-Orthodoxes[11]. Ils résidaient aussi le long des deux axes structurants, au Sud à Bâb al Dirkah et à Bâb Ya`qoûb et, plus à l'Ouest, dans les secteurs du Soûq al Bazarkhân et du Chaykh Raslân. De même, il n'y avait pas, à cette période, de ségrégation professionnelle entre les confessions. Les Chrétiens pratiquaient tous les métiers, et s'ils se faisaient remarquer dans certaines activités, le travail de la soie et du bois ou dans les "affaires", ces occupations ne leur étaient pas exclusives[12]. Elles étaient le résultat d'un savoir-faire personnel ou familial transmis de père en fils. Beyrouth ne connaissait pas non plus d'opposition entre les quartiers d'habitation et les quartiers de production : les activités professionnelles et la vie privée se déroulaient dans le même cadre. Les actes du Waqf ont montré que les Beyrouthins résidaient dans des hârat ou des zouqâq rattachés aux soûq. Le plus souvent, à même le soûq, la maison surplombait la rue principale. Sinon, elle était accolée à l'arrière d'une boutique : un passage et quelques marches y attenaient. Deux types architecturaux marquaient le bâti, s'agissant d'habitat familial ou collectif. La maison familiale, le dâr, une structure basse, fermée sur l'extérieur et composée de plusieurs pièces adjacentes agencées autour d'une cour à ciel ouvert, était l'habitat-type des gens aisés[13]. Agrémentée d'un jardin, d'un puits ou d'un bassin, cette structure en forme de L ou de U était construite selon le tarz al châmî, le modèle syrien. C'était, en effet, une architecture propre aux villes du littoral comme à celles de l'intérieur, avec des touches vernaculaires locales. Quant à l'habitat collectif, il était plus modeste. C'était une combinaison modulable selon un volume de base cubique, composée de quelques pièces carrées et étroites, et surmontées de deux ou de trois étages, qui donnaient à la construction l'illusion d'une tour carrée et à la ville cet aspect en hauteur, aux ruelles sombres tant décriées par les voyageurs occidentaux.

Fig. 1

Ainsi, les espaces urbains s'entrelaçaient. Ils faisaient de Beyrouth une ville riche en urbanité, rendant floue la limite entre le public et le privé, le civil et le confessionnel, le général et le particulier. On note aussi, à l'intersection des deux villes et des nombreuses boucles figurant les espaces urbains, un lieu privilégié mettant en relation le Sérail, la mosquée principale et les deux marchés. C'était sans doute le secteur décisionnel où se négociait la paix de la cité.

Fig. 1 : Bayroût al Qadîmat, les secteurs économiques et politiques.

La banlieue

Au-delà du mur d'enceinte, Beyrouth étendait son autorité sur la banlieue environnante, qui opposait à l'espace densément bâti à l'intérieur des murs, dâkhil al madînat, un espace extérieur, zâhir al madînat, quasi vide d'hommes et de constructions. Cette zone définissait l'emprise institutionnelle de la ville sur ses entours. Elle s'expliquait certes par des raisons militaires, celles de ne pas gêner les fortifications et les défenses, ou par des raisons économiques, celles de protéger les corporations de toute intrusion étrangère. Mais la situation était en réalité plus complexe. Car, sur le plan humain, la campagne avait le même statut que la partie construite de la ville, sous la loi de laquelle tombait tout habitant de la banlieue, agriculteur, pêcheur, visiteur ou simple passager. Mais sur le plan foncier, celui des terres et de leurs statuts, les dispositions étaient autres. En ville, la propriété pouvait être vendue librement ou transmise par héritage sans aucune redevance ; elle pouvait encore être léguée en waqf et soumise à une rente. Hors muraille, deux zones différentes se distinguaient : les lieux communs et la campagne agricole. Ces deux zones extérieures s'expliquaient en terme de besoins de la ville ; elles montraient aussi que la ligne de démarcation entre le monde bâti et le dehors n'était pas une coupure nette mais qu'elle s'affirmait de manière graduelle. Les lieux communs, champs d'entraînement des janissaires, tours de garde, lieux d'arrêt des caravanes, marchés aux bêtes, jardins et lieux publics, cimetières, occupaient les abords immédiats des murailles. Ces équipements à usage collectif étaient installés là par commodité, en raison de la nuisance qu'ils provoquaient et l'espace qu'ils réclamaient à l'intérieur. Ils occupaient des terres domaniales et parfois des terres paroissiales -- s'agissant des lieux de culte ou des cimetières. Cette zone incluait aussi les industries très salissantes et malodorantes, les poteries et les tanneries. À la limite de la ville et de ses lieux communs, s'étalait la campagne nourricière et rurale, une zone de cultures repérable par les référents agricoles des toponymes : `ayn (source), mazra`at (exploitation agricole), Joubbat (butte) bîr (puits), dâr (hameau), tînah (figuier) ou jimmayzat (sycomore). C'était une zone à part, qui avait ses propres lois. Elle était soumise à un impôt de nature différente de l'impôt foncier dans les murs et toute installation humaine étrangère était en principe prohibée, sinon sévèrement contrôlée. Les citadins y étaient aussi soumis à des restrictions puisque le code foncier interdisait la construction sur ces terres, mîrî pour la plupart. Les actes du Waqf rapportent que ces terrains étaient mis en culture par les habitants de la ville, paysans-métayers, musulmans ou chrétiens. Ils étaient affermés par les riches familles de la cité qui avaient légué quelques parcelles en waqf à la mosquée ou à l'église. Des étendues importantes, au-delà de Joubbat al Qantârî, étaient aussi affermées par des émirs druzes de la montagne ou leurs associés[16]. Des habitations rurales, composées d'une ou de deux pièces en pierre et aux terrasses plates, étaient disséminées partout sur ces terres. Appelées oudah, khirbah, sakan ou bayt, elle servaient d'ateliers, d'entrepôts, ou de maisons de gardien[17]. Dans les périodes de paix, des paysans y vivaient de manière permanente. Ils cultivaient l'olivier, le mûrier, le figuier, le caroubier et la vigne, sans compter les céréales et quelques légumes. Dans cette campagne, à la fin du XVIIIème siècle, aucune concentration d'habitations ne signalait la présence de villages importants. Les toponymes indiquaient des lieux-dits plus proches de la ferme ou du hameau (mazra`at) que du village (qariat). Cependant, au tournant du siècle suivant, quelques maisons regroupées au Sud-Ouest, à proximité du mazâr de Mâr Ilyâs Btîna, semblaient former l'embryon d'une agglomération à l'endroit de ce qui allait devenir plus tard la mahallat (localité) al Mousaytbah. La séparation entre les deux zones extérieures n'était pas totale car les lieux communs projetaient des antennes dans le monde campagnard environnant. Mausolées, lieux de pélerinage, relais routiers et chemins de promenade, étaient en effet disséminés un peu partout le long des chemins qui sillonnaient la campagne[18]. Inversement, celle-ci s'étalait par endroit jusqu'au pied de la muraille. Dans le secteur Nord-Ouest qui dominait le port, elle l'avait même dépassée pour occuper une partie de la ville. Connaissant l'emplacement de la plupart des lieux communs, il est aisé d'évaluer l'étendue de la première zone qui ne dépassait pas quelques hectares autour du rectangle bâti qui s'étendait, lui, sur 13 à 14 ha. Cotôyant tout naturellement le sérail, un espace réservé aux militaires se trouvait à l'Est de la muraille, occupant une partie de l'actuelle place des Martyrs. Il comprenait une caserne et des écuries[19]. Le Sud de cette place, que la population désignait par Sahat al Bourj ou Place de la Tour, était un lieu de promenade privilégié. Il se prolongeait, à l'Est, à travers les jardins de Mazra`at al Sayfî, le long du chemin Jimmayzat, qui semble avoir été aussi un lieu de débauche[20]. Entre Bâb al Sarâyâ et Bâb al Dabbâghah, se trouvait le terminus des caravanes. Et plus au Nord, respectant la direction des vents, étaient installés les ateliers des potiers et des tanneurs, et un peu plus loin le cimetière musulman d'al Mousalla[21]. C'est vraisemblablement devant Bâb al Dirkah, au Sud, que se trouvait le marché au bétail tandis que l'espace devant Bâb Ya`qoûb servait de lieu de loisirs et même de terrain de jeux aux jeunes Beyrouthins[22]. À l'Ouest, la butte de Qantârî était une position militaire[23], mais sur son versant septentrional, un autre lieu de promenade surplombait l'anse du port et, juste à l'extérieur du mur, le cimetière musulman al Santiyyah[24]. Délimiter par contre avec précision l'étendue exacte de la zone agricole est plus difficile. Des documents officiels d'époque et ceux des waqf sunnite et grec-orthodoxe laissent déduire un seuil d'une heure de marche, soit quatre kilomètres environ, périmètre irrégulier soumis aux réalités naturelles et historiques. Il correspondrait aux limites municipales de 1867, allant du Nahr Beyrouth à l'Est, à la forêt des Pins au Sud, et jusqu'à la région des sables au Sud-Ouest, soit une surface approximative de 1 000 ha. En effet, la mosquée al Khoudr et ses domaines sur le Nahr Beyrouth à l'Est, et le mazâr de Mâr Ilyâs Btîna et ses terres, au Sud-Ouest, tombaient sous la juridiction de la ville et signalaient là une constante historique. À cet égard, il n'est que de rappeler que ces deux lieux de culte étaient des sites antiques dédiés à des saints militaires, défenses symboliques érigées à la limite du territoire urbain. La mosquée al Khoudr était en effet une ancienne église byzantine installée sur un site antique et dédiée à Saint Georges, le patron de la ville qui l'a sauvée du dragon, et un site fortifié qui contrôlait le passage de la rivière, l'entrée des espaces verts par lesquels on accédait à la ville[25]. Le mazâr de Mâr Ilyâs Btîna était dédié à un autre saint militaire, Saint Élie. Au Sud, la forêt des Pins était aussi, depuis des siècles, une propriété domaniale. Sur les routes menant vers le Sud, un maydân (camp de rassemblement et de manoeuvres militaires) et deux khân situés de part et d'autre de cette forêt[26] marquaient la limite méridionale de l'autorité urbaine.

Conclusion

De ce cadre urbain hérité de l'histoire, rien n'a été conservé. Entre le début du XIXème siècle et la première moitié du XXème, une série d'événements touchant l'ensemble de la région allait en effet favorier Beyrouth pour en faire le plus grand port du littoral levantin. Bayroût al Qadîmat allait alors se transformer de fond en comble, passant par trois phases urbaines successives : la ville méditerranéenne[27] du XIXème siècle, puis les villes coloniale[28] et contemporaine du XXème. Si la ville arabe avait d'abord cohabité avec la ville méditerranéenne, qui est née du progrès amené par le développement des échanges au XIXème siècle et des mutations urbaines conséquentes, elle n'allait pas survivre aux étapes ultérieures, celles du Mandat français et de la République libanaise. Période de bouleversements profonds, ces étapes urbaines récentes ont amené une rupture institutionnelle, une dislocation sociale et la domination économique[29], abolissant les modes traditionnels d'organisation et de régulation, sans les remplacer. Expression de ces temps troublés, les traces du passé sont progressivement supprimées. Durant le Mandat, une ablation massive a été décrétée par les Autorités militaires françaises et effectuées dans la trame du vieux Beyrouth. L'ensemble de la ville arabe, avec ses soûq, ses zâwiyat, seshammâm et ses khân, a été totalement balayé et remplacé par un centre-ville moderne, bâti selon les conceptions françaises d'aménagement et conforme à la "mission civilisatrice" des Français auprès des Arabes du Levant. Les décennies suivantes, celles de la République libanaise, ont continué et complété cette oeuvre de destruction. Elles furent d'abord caractérisées par le néant sur le plan urbanistique et la dégradation conséquente du centre-ville, que des opérations foncières illégales ont en outre défiguré ; une situation qui a duré jusqu'à la guerre de 1975 et qui a ravagé le visage pittoresque de la cité. Ce qui échappa aux opérations militaires a ensuite été rasé par les différents pouvoirs qui se sont succédés à la tête de la République entre 1983 et 1994.

Mars 1996

BIBLIOGRAPHIE

ABDEL NOUR A., 1982 : Introduction à l'histoire urbaine de la Syrie ottomane (XVIè-XVIIIè siècle). Beyrouth, Publications de l'Université Libanaise, Section des Etudes Historiques XXV, 422 p.

ARVIEUX L. (de), 1982 : Mémoires (réédition de l'original de 1735). Beyrouth, Dar Lahd Khater, 240 p.

BASILI M., 1988 : Souriya wa Loubnan wa Filastin tahta al houkm al tourki. Beyrouth, Dar al Hadathat, 423 p.

BOWRING J., 1840 : Report on the Commercial Statistics of Syria. Londres, William Clowes and Sons, 144 p.

CARNE J., 1836 : Syria, the Holy Land, Asia Minor. London, Fisher, Son & Co., 3 vol. : 256 p.

CHARLES-ROUX F., 1928 : Les échelles de Syrie et de Palestine au XVIIIe siècle. Beyrouth, Bibl. Archéo. et Hist., T. X, et Librairie P. Geuthner, 224 p.

CHéBLI et KHALIFé, 1955 : Tarikh Ahmad Bacha al Jazzar. (Publication des mémoires de l'émir Haydar Ahmad Chehab). Beyrouth, Maktabat Antoine, 555 p.

CHEIKHO L., 1993 : Bayrout tarikhouha wa atharouha. Beyrouth, Dar al Machreq, 199 p.

CHEVALLIER D., 1972 : "Signes de Beyrouth en 1834." Bull. Ét. Or. (Damas), T. XXV, pp. 211-229.

DAVIE M., 1992 : "Être beyrouthin". Cahiers d'URBAMA, Tours, (sous presse).

DAVIE M., 1993 : La millat grecque-orthodoxe et la ville de Beyrouth 1800-1940 structuration interne et rapport à la cité. Thèse de doctorat de l'Université de Paris IV- La Sorbonne, 438 p.

DAVIE M., 1994 : "L'espace communautaire orthodoxe dans la ville de Beyrouth (1775-1850)". Les Cahiers du CERMOC, Beyrouth, vol. 8, Du privé au public, pp. 99-111.

DAVIE M., 1995 : Beyrouth, de la ville ottomane à la ville française. in : La ville européenne comme modèle, édit. C. Coquery-Vidrovitch, Paris, l'Harmattan. (sous presse).

DAVIE M., 1996 : Beyrouth et ses banlieues, entre l'Empire ottoman et la République libanaise. Beyrouth, CERMOC. (sous presse).

DAVIE M. et NORDIGUIAN L., 1987 : "L'habitat urbain de Bayrout al Qadimat". Berytus (Beyrouth), vol. XXXV, 1987, pp. 165-197.

DAVIE Michael F., 1984 : "Trois cartes inédites de Beyrouth. Eléments cartographiques pour une histoire urbaine de la ville. Annales de Géographie, Beyrouth, vol. 5, pp. 37-82.

DAVIE Michael F., 1987 : "Maps and Historical Topography of Beirut". Berytus (Beyrouth), vol. XXXV, pp. 141-164.

DEBBAS F., 1994: Beyrouth, notre mémoire. Paris, Éditions Henri Berger, 256 p.

DU MESNIL DU BUISSON, 1921 : "Les anciennes défenses de Beyrouth". Syria (Paris) T. II, 235-257 et 317-327.

DU MESNIL DU BUISSON, 1925 : "Recherches archéologiques à Beyrouth". Paris, Bulletin de la Société Française des Fouilles Archéologiques, 1824-1925, pp. 6-134.

HACHI S., 1985 : Dourouz Bayrout. Beyrouth, Dar Lahad Khater, 215 p.

HAKIM Y., Al 1980 : Bayrout wa Loubnan fi `ahd al `outhman. Beyrouth, Dar al Nahar lil Nachr, 327 p.

HALLAQ H., 1985 : Awqaf al mouslimîn fi Bayrout fi `ahdal `outhmani. Beyrouth, al Markaz al Islami lil I`lam wa al Inma, 363 p.

HALLAQ H., 1987 : Al tarîkh al ijtima`i wa al iqtisadi wa al siyasi fi Bayrout. Beyrouth, Dar al Jami`at, 453 p.

HALLAQ H., 1987 : Bayrout al mahrousat fi ahd al outhmani. Beyrouth, Dar al Jami`at, 352 p.

JIDEJIAN N., 1973 : Beirut through the Ages. Beirut, Dar el-Mashreq, 263 p.

KATTAN B., s.d. : Hawadith Loubnan wa Souriya. Beyrouth, Jarrous Press, 176 p.

KENAAN D. et I., 1963 : Bayrout fi al tarikh. Beyrouth, Matbaat Aoun, 268 p.

KHOURI Kh. et A. (Al), 1889 : Al Jamiat, dalîl Bayrout li am 1889. Beyrouth, al Matbaat al Adabiyyat, 71 p.

LAUFFRAY J., 1948 : "Forums et monuments de Beryte". Beyrouth, Bulletin du Musée de Beyrouth, 1948, n[[ordmasculine]] 7-8. pp. 1-78.

MARITI G., 1787 : Viaggio da Gerusalemme per les coste della Sória. Livorno, Tomaso Masi e Comp., 2 vol.

MASSON P., 1911 : Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIIème siècle. Paris, Hachette, 678 p.

MOUTERDE R., s.d. (1966) : Regards sur Beyrouth, phénicienne, hellénistique et romaine. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 55 p.

NAPIER E., 1840 : Original Rough Sketch of 32 miles of the Road across Mount Lebanon ... Londres, Archives du Royal Geographical Society.

NERVAL G., 1851 : Voyage en Orient. Paris, éd. Garnier Fr., 904 p.

NIEBUHR C., 1991 : Mouchahadat fi Souriya wa bi khasat fi Jabal Loubnan. Traduction de l'original de 1780, Beyrouth, Matbaat Daccache, 104 p.

PAGèS M. (de), 1782 : Voyage autour du monde et vers les deux pôles par terre et par mer. Moutard Editeur, 2 vol.

PORTER H., 1912 : The History of Beirut. Beirut, Al Kulliyah, 38 p.

RAYMOND A., 1985 : Grandes villes arabes à l'époque ottomane. Paris, Sindbad, 389 p.

SALIH B. YAHYA, 1969 : Tarikh Bayrout, récits des anciens de la famille Buhtur B. `Ali, émir du Gharb de Beyrouth. Beyrouth, Dar al Machreq, 284 p.

SARKIS A., s.d. : Al dar al marsouf fi tarikh al Chouf. Beyrouth, Jarrous Press, 183 p.

THOMSON W., M. 1910 : The Land and the Book (5ème édition revisée de l'original de 1859). London, Julian Grande, 728 p.

WALI T. (al ), 1993 : Bayrout fi al tarikh wa al hadara wa al oumran. Beyrouth, Dar al `oulm lil mou`allimin, 355 p.

LISTE DES CARTES CONSULTéES

- 1782 : "Carte d'une partie de la Syrie et de la Palestine", s. éch., in Pagès M. (de) 1782.

- 1831 : "Plan of Beirout, and its East and West Bay, the Site of Ancient Berytus", H. A. Ormsby, Hydrographic Office, échelle 1/14 591ème.

- 1831 : "Chart of the East and West Bays of Beirout in Syria", G. K. Wilson and G. G. Sullivan, Hydrographic Office, échelle 1/24 383ème.

- 1840 : "Plan of the Town and Harbour of Beirut, ancient Berytus", Londres, J. Wyld, échelle approx. 1/35 000ème.

- 1841 : lot de trois cartes militaires dressées par les ingénieurs militaires britanniques lors de l'expédition contre Ibrahim Pasha[30]: "Plan of the Town and defenses of Beyrut and its vicinity", par T. F. Skyring, Royal Engineers, échelle 1/4 800ème ; "Plan of Beyrut, the ancient Berytus" par R. Scott, Royal Engineers, échelle 1/5 280ème ; "Plan of the environs of Beirut", Royal Engineers, échelle 1/21 120ème.

- 1842 : "Syria : Beïrout Bay", échelle approx. 1/20 000ème, Hydrographic Office, Londres.

- 1859 : "Beirut the ancient Berytus, 1859", échelle 1/19 200ème, Hydrographic Office, Londres.

- 1861 : "Côtes de Syrie : plan de la baie des mouillages de Beyrouth et de Saint-Georges", Dépôt des Cartes et Plans de la Marine Française, échelle 1/20 000ème.

1876 : "Plan de Beyrouth dédié à S.M.J. le Sultan Abdel Hamid II", dressée à l'échelle 1/12 500ème, par Julius Löytved.

- 1888 : Côtes de Syrie : Baies de Beyrouth et de Saint-Georges", échelle 1/25 000ème, Service Hydrographique de la Marine française.

- 1900? : "Bayroût Plânî", carte ottomane, s. éch., s. éd., s. d.

- 1963 : "Kharîtat Bayroût al Qadîmat Dimn al Soûr", copiée à main levée d'une série de documents français non identifiés à l'échelle de 1/30 000ème, parue dans Kenaan (1963).

|

al@mashriq 960605/960614 |